-

2024年03月19日

獣医チームからのお知らせ(タンタンの体調について)

本日は、タンタンの現在の体調についてお伝えしたいと思います。

以前お伝えしましたが、タンタンは、昨年10月頃よりトレーニングに集中力を欠いたり、散発的に薬を飲まず投薬が不安定になる状態になっていました。

また、液体栄養剤のみで栄養を摂取し、竹などを食べない状態も続いていました。

その後、投薬の不安定さはやや改善しました。

しかし、数日前から行動量が増加したり、液体栄養剤を飲まないなどの食欲低下傾向が認められ、投薬も不安定になっています。

今は栄養分が摂取できるよう、日中双方の専門家で検討し実施している状況です。

いつも皆さんがタンタンを気にかけていることに大変感謝申しあげます。

今後も必要に応じてタンタンの体調をお知らせしますので、タンタンの応援をよろしくお願いいたします。

王子動物園 獣医チーム

-

2024年01月17日

ミユキの治療について

1月13日の朝、国内最高齢ホッキョクグマのミユキが亡くなりました。

死因は「多発性嚢胞に起因する肝不全」でした。

今回、少し長くなりますが、ミユキを見守っていただいた皆様に、獣医の目線から詳しく伝えたいと思います。

まず、ミユキに対しては長期間にわたって投薬をしていました。

投薬のきっかけは、数年前からミユキに認められた突発的な体調不良です。

普段あまり弱い姿を見せることがないミユキが、寝室で伏せの体勢をとったり、地面を掘るような行動をとることがありました。そんな時、ミユキは口をとがらせて「フー、フー」といった、少し苦しそうな呼吸をし、目つきにも元気がありません。はじめてこの行動を認めた時、飼育・獣医がホッキョクグマ舎に集合して対応を協議し、夜遅くまで交代しながら観察したことを記憶しています。

その後、各種検査の結果、既往歴、ホッキョクグマの種としての好発疾患などから、いくつかの原因が推定されました。

簡単に分類すると

・ヘルニア関連

・消化管内の病原微生物

・肝臓疾患です。

ヘルニアについては、以前もブログで書いたので、詳細は割愛します。外科手術が必要な疾患であることから、その準備を対策として実施し、昨年の3月には実際に手術をおこないました。

消化管内の病原微生物については、定期的な便検査で、便中に病原性を有する微生物が増えていることがわかりました。病原微生物の種類も1種類ではなく、体調不良のたびに検査を実施し、必要な投薬をしていました。おそらく園内で一番頻繁に便検査を実施していたように思います。

しかし、病原微生物が確認できないのに、体調不良が確認されることもありました。

最後が肝臓疾患です。

実は高齢ホッキョクグマの死因では肝臓関連の疾患は非常に多く、当園で飼育していたオスのアイスも肝臓に腫瘍がありました。他園館でも30歳を超えて死亡したホッキョクグマの多くが、肝臓関連の疾患を患っていました。このような背景から、肝臓疾患についても除外せず、念のため、かなり前からサプリメントを処方していました。

そして2年前、ヘルニアの状況確認のために実施した麻酔下検査での腹部エコーで、ミユキの肝臓に大きな腫瘤が認められました。同時に実施した血液検査も、肝臓の異常を裏付ける結果でした。

そこから肝臓薬の投薬を開始しました。また、定期的に認めていた体調不良の原因が肝臓腫瘤を原因とした痛みである可能性も考慮し、鎮痛剤の使用も開始しました。

投薬に関しては、経口薬と注射薬があるのですが、注射の場合は大きなストレスを伴います。

しかし、ミユキの体重は200kg以上もあり、経口投薬ではかなりの錠数が必要となります。また、薬の中にはミユキの嫌いな薬もありました。

この点については、飼育担当者による様々な工夫があり、経口投薬が可能となっていましたので、ミユキには最後までストレスはなかったと思います。

亡くなる数日前、前述した消化管内の病原微生物の治療が上手くいき、便性も回復していました。食欲も旺盛で「調子いいですね」と飼育担当者と話をしていました。

国内最高齢でしたが、展示場に出た時はまだまだ活発な姿もあったので、しばらくはミユキ・ゆめ の 国内最高齢・最年少コンビの交互展示が続くんやなぁ、と思っていました。

亡くなった日の朝、電話でミユキが死んだと連絡が入り、「え?ほんまですか?」という返事をしたと思います。それくらい急でした。

亡くなって病院に運ばれたミユキの解剖準備をしている時も「急すぎて受け入れられへん。」と飼育担当者も話していました。

解剖の時、私がお腹を開かせてもらいました。

目に入った肝臓の状況から、ミユキの長年のしんどさが伝わってきました。

強がりのミユキは、こちらが思う以上にしんどい時があったかもしれません。

動物園獣医として、ミユキの突発的な体調不良、ヘルニア手術、解剖の全てに携わり、多くの経験がありました。

この経験を、ゆめをはじめ、今後のホッキョクグマの飼育・治療に生かせればと思います。

とても元気なミユキの姿を残しておきます。

なんで、そんなに怒ってんの?

王子の獣医

-

2023年11月18日

高病原性鳥インフルエンザについて

(今回はちょっと難しく、楽しくもない内容ですが、最後まで読めばお宝写真があります。)

毎年このシーズンに全国の動物園獣医を悩ませる伝染病があります。

それは「高病原性鳥インフルエンザ(HPAI:Highly Pathogenic Avian Influenza)」です。

当園も昨年は死亡野鳥(ハシブトカラス)での初の園内発生を経験しました。

園をあげての防疫対策により、なんとか飼育鳥への感染を防ぐことが出来ました。

臨時閉園や消石灰散布ゾーンの立ち入り制限等で、来園者の皆様にもご不便をおかけしましたが、動物達が健康に生活できてこその動物園だと思いますので、ご容赦ください。

そして、今シーズンもすでにHPAIは猛威を振るい始めています。このブログを書いている時点で、北海道・宮城・鹿児島・岡山の死亡野鳥からウイルスが確認されています。年々発生件数が多くなっているように感じます。

世の中には他にも動物の伝染病はあるのですが、このウイルスは越冬のため日本を訪れる渡り鳥が持ち込むため、他の伝染病と比較し対応が困難です。具体的には、

① 豚熱などの他の伝染病のように水際対策(港や空港での対策)が出来ない

② 渡り鳥の移動距離は非常に長く、またいくつかの越冬ルートがあるため、日本のどこかで発生すれば、翌日には全国で発生する恐れ(今年度も北海道→宮城→岡山・鹿児島)がある

といった点です。

このような特徴を踏まえ、王子動物園では発生に備えた資材を常備しつつ、国内発生すれば対応レベルを迅速に引き上げ、まずは「野鳥と飼育鳥の接触防止」対策を講じています。なお、今後、兵庫県内で発生すれば「来園者の方と飼育鳥の接触防止」のための対策(水禽テラスの閉鎖)を追加で実施する予定です

上述の「野鳥と飼育鳥の接触防止」対策をするうえで、一番大変な思いをさせてしまっているのが、ふれあい広場の鳥達です。

最近は鎮静化→発生までのサイクルが短く、ふれあい広場の鳥達は1年の半分以上をネットで囲われた環境に避難してもらっています。

ちなみに、高病原性の「高」は鶏に対しての病原性であり、全ての鳥類に対して致死的な症状を引き起こすわけではありません。感染しても軽度な症状のみで回復する種もいます。しかし、鶏への高い病原性(死亡率が高く、感染力も強い)があるため、家畜伝染病予防法で「1つの農場で発生した場合、その農場の家禽(鶏、ダチョウ、エミュー、アヒル、ホロホロ鳥など)はすべて殺処分」ということが定められているのです。

当園に当てはめると、ふれあい広場と北園という少し離れた場所で飼育している家禽達ですが、どちらかの場所で1羽でも発生した場合、全羽が殺処分対象となります。想像するだけでも恐ろしい状況で、昨シーズン中の園内死亡家禽の検査(寿命等での死亡であっても、園内発生中は検査していました)時には、関係者一同「どうか出ないでくれ。。」と願っており、中には検査中に涙を流す職員もおりました。

恐ろしい伝染病ではありますが、正しい知識に基づき、今年もしっかりと対策を講じて乗り切りたいと思います。

より詳細なHPAIの情報はhttps://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/にて確認できます。

王子の獣医

(HPAIは関係ないですが、若かりし頃のガッチャンの写真です。生後3日目ですが、すでにガッチャンの風格が出てますね。)

-

2023年07月08日

ミユキ(ホッキョクグマ)の臍ヘルニア手術について

いつもは検査方法等を紹介していますが、今回は今年の3月22日に実施したミユキの手術について書こうと思います。

ちょっと長めですが、ご容赦ください。

実はミユキは過去にもヘルニア手術をしています。

直近では2016年9月に実施しましたが、完治には至りませんでした。

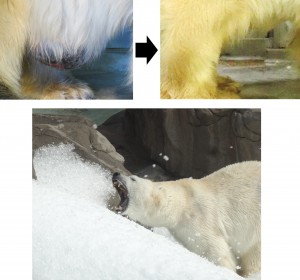

術後しばらくするとヘルニア嚢(お腹の黒いモノの正式名称)が少しずつ大きくなり、5年前はソフトボール大(プールに入ると目立つ程度)に、今年に入ってからはバスケットボール大になっていました。

誰が見てもわかる状態になってからは、「ミユキのお腹の黒いものは何?」「治療しないの?」という疑問の声を聞くことも増えました。

今回、王子動物園ではどのような方針でミユキを治療したのかを説明し、皆さんの疑問にも同時に答えられればと思います。

まず、ミユキのヘルニア嚢について、飼育・獣医は早い段階から把握し、症状の推移を注視していました。

「早期発見したなら、早く治療したらいいのでは?」との考えもありますが、手術をしなかった理由は3つあります。具体的には、

① ヘルニア嚢の中身が脂肪であれば健康に大きな支障がない。

② 国内最高齢のミユキにとって、長時間の外科手術はリターンよりリスクが大きい。

③ ホッキョクグマの臍ヘルニア手術は例数も少なく、術式も決まったものがない。

です。

臍ヘルニアにはいくつか種類があります。

一番恐ろしいのが「嵌頓(かんとん)ヘルニア」という、ヘルニア嚢の中に腸管が入り込む状態です。

激痛を伴う腸閉塞のリスクがあり、場合によっては命も落とします。

そのため、飼育・獣医で相談し、ヘルニアが少し大きくなった時点で一度全身麻酔をかけ、ヘルニア嚢の中身が腸管ではないことを確認しました。

とはいえ、いつ嵌頓ヘルニアに移行するかは誰にもわからないため、緊急手術の可能性を考慮し、過去の手術例や、人の手術方法なども参考にしながら、術式と必要な道具について獣医チームで探索し準備を整えました。

しかし、準備が整った後も高齢個体であることを考慮し積極的な手術実施は行いませんでした。

その後、大きくなったヘルニア嚢の表面が展示場の岩で擦れ、傷ができました。

岩の一部を削って滑らかにする工事もしましたが、傷はなくなりませんでした。

このまま傷が悪化すると、夏には傷口の化膿や、ハエが傷口に卵を産んでしまう(蛆がわく)ことが予測されました。

手術をせず、夏の期間は室内で過ごし続けるという方法もありましたが、展示場に出るのが好きなミユキにとっては大きなストレスになるだとうと考え、手術実施について本格的な調整を始めました。

ペットの犬や猫と違い、大型動物は簡単に保定も出来ないため、術後管理がとても難しく、術部の治療期間を考慮して逆算すると、3月末が手術実施のタイムリミットだろうと、関係者で認識を共有しました。

ただ、ミユキの年齢を考えると100%成功する確証はなく、リスクの大きな手術だったので、担当飼育員と獣医でしっかりと意見を交換し、最悪の事態について全員が理解したうえで実施を決定しました。

手術中の詳細は省略しますが、傷口の状態が悪く、想定よりも長時間の手術となりました。

手術自体はなんとか成功しましたが、術後状態は良いとは言えず、しっかりと回復するかはミユキの体力頼みでした。

回復には、感染リスクを極力減らし、しっかりと食べて休んでもらうことが重要なため、長期にわたって観覧中止とし、寝室で療養をしていました。

その後、ミユキの状態は徐々に回復に向かい、飼育・獣医は一安心していました。

しかし、数日してミユキが檻に体を擦りつける動きが目立つようになりました。

擦っている皮膚の状態は徐々に悪化し、最終的には大きな傷が出来てしまいました。

検査の結果、背中と臀部(おしり)の一部に血流障害等が生じたことが分かりました。

長時間の手術、ミユキ自身の体重による負荷、高齢のため筋肉が少なくなっていたこと、手術中に同じ姿勢(麻酔中の覚醒対策として四肢をロープで固定)で保温マットに接していたことなど、複合的な要因があったのだと考えています。

この点については関係者で共有し、次回以降の対策を決めました。

この傷の治療によって、当初の予定よりミユキの観覧中止期間は伸びましたが、結果的にはより長期の療養期間をとることで、ヘルニア手術の患部はしっかりと回復したと思います。

再発の可能性はゼロではないため、今後もしっかり注視していく必要がありますが、ミユキは以前と同じように元気に展示場を闊歩し、雪山を掘っています。

展示場の奥で寝ている時もありますが、お婆ちゃんなので優しく見守っていただければと思います。

次回はデメオの抜歯について紹介出来ればと思います。

王子の獣医

-

2023年04月08日

動物園獣医の仕事 検査編その3 サーモモニター

今回は「動物園獣医の仕事その3 サーモモニターでの検査」です。

コロナ禍以降、いたるところで見かけるこの機械、じつは動物園の診療でも活躍しています。

動物園で飼育員さんから獣医への連絡で多いのが、

「〇〇の歩き方(飛び方)がおかしい。」です。

専門的な言葉で「跛行(はこう)」といいます。

跛行の原因は様々です。

例えば

・骨の異常(折れたりヒビが入ったり)

・筋肉の異常(高所からの落下などによるもの

・関節の異常(脱臼など)

・外傷・感染(巻き爪、他個体からの噛傷など)

・その他(足の裏の腫瘤など)

んー、多い。

跛行の連絡があった時の診察の流れはこんな感じです。

① 現場に行って動物の歩き方(飛び方)を確認。

② 動物を保定し、患部を触診(骨や関節に異常はないか、傷や熱感の有無の確認)。

③ 飼育環境(同居個体の有無、落下の可能性の有無)などの確認。

しかし、動物園では②が出来ない動物達がたくさんいます。

例えば大型草食獣(ゾウ、キリン、シマウマ、シタツンガ)、ネコ(マヌルネコのイーリスは可能)、クマ(タンタンなら患部によっては可能)などです。

麻酔をかければ触診は可能なですが、動物達への負担がとても大きいです。

特にゾウやキリンは麻酔のリスクが高いです。

跛行で麻酔を実施、という例はほとんどないと思います。

そんな時に活躍してくれるのが、サーモモニターです。

元々は別の用途で購入したのですが、「熱感の部位の特定に使えるのでは?」と思い使ってみると「あ、熱感わかるやん!!」となりました。

実際の画像はこんな感じです。

明らかに左右差がありますよね。

動物にも全く負担がかからず非常に優秀な検査です。

ただ、注意点もあります。

まずは、天気です。

太陽光があたっている部分は温度が高いので診断精度が落ちます。

なので、曇りの日や室内飼育時に使用しています。

つぎに、毛の長さです。

毛足が長い動物は皮膚の温度がサーモモニターでは判断できません。

あとは、水中生活をする動物も水から出た時間によって体表温度が大きく異なります。

当園でいえば、アシカがそうですね。

おそらく、イヌ・ネコの動物病院では使用することのない機器ですが、当園では重宝しています。

こんな感じで動物園は様々なアイテムを本来の目的とは異なる方法で使用します。

数年前にはウマグマのマーちゃんの背中の傷にクリーム状の薬を塗るために、

100均で購入したソース用チューブ(マヨネーズなどを入れて使うもの)を使用していました。

毎日、飼育さんと協力して、上下左右に動き回るマーちゃんの背中めがけて「ビュー、ビュー」と薬をかけてたのは良い思い出です。

では今回はこのへんで。

王子の獣医

-

2023年01月17日

動物園獣医の仕事 検査編その2 糞便検査

今回は「動物園獣医の仕事その2 糞便検査」です。

糞とか便とかを連呼する内容になりますが、獣医の仕事とはそういうものなのでご了承を。

綺麗な話ではないので、お食事中の方にとっては微妙な内容かもしれません。前回同様に、「へー」くらいの気持ちで読んでいただければ幸いです。

「〇〇の便がゆるいからちょっと診て」と飼育員さんから依頼されることもありますし、便に異常がなくとも、食欲不振などの症状がある場合は「便検したいので、採便お願いします」と獣医から依頼することもあります。

糞便検査(尿検査もですが)は検査サンプル採取が動物にとって痛みのない「非侵襲検査」に分類される点において、血液検査より優れた検査かもしれません。

やっぱ採血は痛いですもんね。頻度は血液検査の次くらいに高く、平均すれば1日1便くらい。

たまに、検査室デスクが色々な動物の便であふれることもあります。

そんな日は「今日は便検査祭りやね」と獣医同士でしょうもないことを言いながら糞便をこねくりまわしています。さて、具体的な確認ポイントは「頻度・量・形・色・匂い・消化の程度・内容物・微生物のバランスと量」などです。

そして、動物園獣医の宿命ですが、やはり頭を悩ますのは「動物種による違い」です。

王子には哺乳類・鳥類・爬虫類で約130種の動物がおり、それぞれ便性が違います。

また種によっては、2種類の便(盲腸便と通常便)をする動物もいます。

一番困るのが、便の中の微生物達の違いです。微生物Aは動物Bにとって害はないけど動物Cにとっては有害、ということが多々あります(例えば、肉の生食で話題になったO-157は牛にとって害は少ないですが、人間にとって有害です)。

そろそろ文字だけではつまらないと思うので、最近の事例を紹介します。

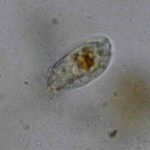

とある動物(げっ歯類)が下痢をしていた時の検査で便中にいた微生物です。

顕微鏡で見てみると。。。 (動画)

「ん?誰これ?」

というのが最初の感想です。

原虫(微生物の一種)というのは判断出来ますが、今まで見たことがありません。必死になって調べて正体がわかりました。

「Eudiplodinium maggii(反芻獣の第1胃内の繊毛虫)」。

正直、発音すらわからん。。「んー、今回の下痢の原因なのか?なぜ反芻獣の微生物がココにおるん?」

どの獣医もわかりません。そんな時は同種他個体の正常便を検査し、その微生物の有無と量を確認します。

結果的にEudiplodinium maggiiさん、悪者ではありませんでした。

疑ってすいません。

まだまだ野生動物は分からないことだらけです。こんな感じで王子の獣医達は糞便の匂いが漂う検査室で頭を悩ませながら日々検査をしています。

そういえば、前副園長はウンコをこよなく愛すと自負しておられた稀有な方でした。

ある日、ウマグマ(マー)の芸術的な糞(色々な意味で)の写真が撮れたので、確認いただくと喜んでいただけました。良い思い出です。*正常な時の動物達の便を観察しておくのも獣医の大事な仕事です。

では今回はこのへんで。

次回は尿検査について紹介していこうと思います。王子の獣医

-

2022年10月24日

動物園獣医の仕事 検査編その1 血液検査

はじめまして。

これから王子動物園の獣医の目線から定期的にブログを書かせていただきます。

せっかくなので、あまり表に出ない動物園獣医師の仕事を色々と紹介していければと思います。

今考えてる内容は検査、器具、診療方法などです。

あまり肩に力をいれず書いていきますので、「ふーん」くらいの気持ちで読んでいただければ幸いです。

てことで、まずは検査について紹介していきます。

今回は皆さんも健康診断で経験することのある「血液検査」を紹介します。

血液検査は動物の体調不良時のみならず、健康診断時にも実施します。

ほぼ毎日、何かしらの動物の血液検査をしています。

ここで、獣医を悩ませてくれるのが、動物による違いです。

王子動物園は哺乳類・鳥類・爬虫類を飼育しており、その種数は約130にもなります。

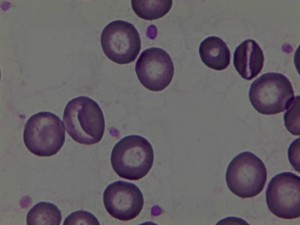

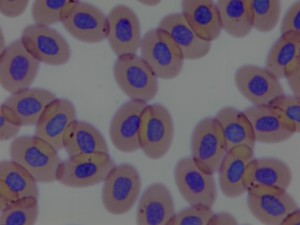

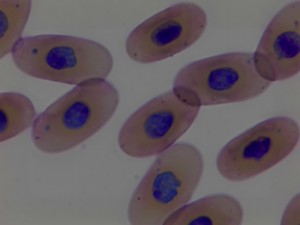

哺乳類・鳥類・爬虫類の血はみんな赤色なのですが、顕微鏡でみると全然違います。

色々な違いがありますが、今回は違いが分かりやすい「赤血球」に注目してみましょう。

赤血球というのは体中に酸素を運ぶ役割をもった細胞です。

その役割は王子動物園の130種の動物達で違いはありません。

じゃあ形も同じなら検査する獣医も1つの知識で対応出来るのでうれしいのですが、

残念ながら(動物は悪くないです)違います。

百聞は一見に如かずということで、実際の顕微鏡写真を紹介します。

まずは哺乳類(コアラ)の血液を見てみましょう。

次に鳥類(鶏)はこんな感じです。

最後に爬虫類(カメ)を。

どうでしょう?

鳥類と爬虫類は似てますが大きさが違います。

哺乳類にいたっては完全に別物。

もちろん赤血球だけでなく、他にも様々な違いがあります。

更に、同じ哺乳類・鳥類・爬虫類の中でも、種によって差がある項目があります。

更に更に、同じ種の中でも、個体差が、、、

更に更に更に、同じ個体でも、発情期の有無によって差が、、、

動物園での血液検査って奥が深いです。

深すぎてまだまだ底が見えません。

では、今回はこのへんで。

次回は糞便検査について紹介していこうと思います。

王子の獣医

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

- Aちゃんのブログ (140)

- BambooBushのブログ (3)

- KYな人のブログ (11)

- Nのさえずり (9)

- ZiZi通信 (91)

- えんちょうさんぽ (80)

- おっちゃん日和 (6)

- お宝、発見 (51)

- じゅーいのしゅーい (141)

- その他 (11)

- そーかつ☆のブログ (73)

- ぶろぐのぐのブログ (12)

- まーくんのブログ (12)

- やん のブログ (8)

- オカンのブログ (166)

- ションのブログ (24)

- セツビのセ (161)

- パンダ館からこんにちは (6)

- 動物いろいろ (34)

- 動物専門員あおのブログ (16)

- 未分類 (53)

- 王子の獣医のブログ (7)

- 目指せ、動物園ボーイ (2)

- 知られざる運営の日常 (3)

- 資料館だより (102)

- 資料館レポ (28)