-

2024年02月05日

資料館レポ №28 図書室 干支展関連展示

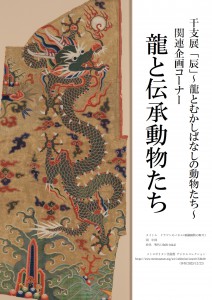

動物科学資料館で行っている『干支展「辰」~龍とむかしばなしの動物たち~』の関連展示として、図書室では一般室で『龍と伝承動物たち』、子ども図書室で『干支のおはなしとむかしばなし』をひっそり開催しております。

さて、今回の干支展を開催するにあたって、自分たちの知っている昔話の内容について話す機会があったのですが、それぞれ微妙に違っているのがおもしろかったです。

同世代間でも、『サルかに合戦』で「ウシのくそどん(ウシのフン)」が出てきたり、出てこなかったり、『桃太郎』の結末は、50代以上は「鬼を退治して、鬼がさしだした宝物をもって、おじいさんとおばあさんのもとに帰りましたさ。」だったのが、若い世代が聞いたのは「桃太郎は鬼と仲直りして、仲良く暮らしましたとさ。」だったとか、いろいろなパターンがありました。

あまり汚いのはよろしくないとか、残酷なのは精神衛生上よくないというのがあるのかな…と思いつつ、もともとは口承文学(口伝えの文学)、囲炉裏端やこたつや、はたまた添い寝する布団の中で、自分の聞き知った話を子どもに聞かせたものなので、柔軟なものなのかもしれないなと感じました。(賛否両論あると思いますが…)ともかく、龍や人魚やゴジラ(伝承動物???)が紹介された興味深い本や、懐かしい昔話の絵本を手にとっていただけたらうれしいです。

図書 丸代

-

2023年12月16日

資料館レポ№27 干支展「辰」~龍とむかしばなしの動物たち~

動物科学資料館では、12月16日(土曜)から来年の5月6日(月曜・祝日)まで、干支展「辰」~龍とむかしばなしの動物たち~を開催中です。

特別展を企画する際に、

「さぁ、次は干支展だ!来年の干支の動物は…辰…たつ…り、龍だとぉ !! 」と

資料館スタッフ一同は頭をかかえ、そして…ひねり出しました。

龍 → 空想動物 → 昔話に出てくる → 昔話って、普通に動物もたくさんでてくるよね → 昔話って神話も一応昔話のくくりかな…ドラゴン(龍)が出てくるし… → じゃあ「龍とむかしばなしの動物たち」ってことで → 決定!

調べてみると、これがなかなか興味深い!

龍の骨が発見されていた!?

妖怪って、動物が見間違えられたり、連想されたりしてできたの!?

?

マークと!

マークと!  マークの連続でした 。

マークの連続でした 。一つ例を出すと、日本でも「龍骨」(りゅうこつ=りゅうのほね)なるものが発見され、漢方薬などにされていたそうですが、それは大昔に日本にもいたゾウの頭の骨だったようです(他のものが「龍骨」とされることもあります)。

昔の日本のヒトはゾウを見たことがないため、巨大なその頭骨を見て驚き、想像をふくらませていろいろな空想動物と結びつけて考えたのですね。

いろいろな…そう、ゾウの頭骨は、他の空想動物の頭骨にもたとえられました。

他にどんなものが想像されたかは、ぜひ見に来てください!

皆様とこの面白さを共有したいと思っています…

それから…

50代~60代の方には、懐かしいものをおいています。

お父さんのすごい技を見られるチャンスかもしれません。

入口の写真にちらりとヒントが…

ぜひお越しください

図書 丸代

-

2023年12月09日

資料館レポ №26 『クリスマスのおはなし』コーナー

動物科学資料館 こども図書室では、本日 12/9(土曜)~12/25(月曜)まで、「クリスマスのおはなし」を集めたコーナーをつくりました。

・・・・とはいっても、動物の本がメインの動物科学資料館の図書室、集まったのは絵本が6冊だけ・・・

それでも、動物たちが主人公の楽しくて、かわいいおはなしばかりです。

★ うち 1冊をご紹介 ★★★

『おくれてきたクリスマス』評論社 (ノベルト・ランダ 文/マルリス・シャルフ=クニ―マイヤー 絵 / 山口 文生 訳)

こぐまのテディは、友達のおおかみたちにクリスマスの話を聞いて、どうしてもサンタさんに会いたくなりました。なぜならクリスマスは冬なので、こぐまはいつも冬眠中。会ったことがないのです。

こぐまは、おかあさんに内緒でクリスマス・イブに起きだすと、初めて見る雪の森にサンタさんを探しに行きました。さぁ、こぐまはサンタさんに出会えるのでしょうか・・・?

それぞれの家族に、それぞれの幸せなクリスマスがきますように・・・と思える絵本。

たとえ、それが、すこし『おくれてきたクリスマス』であってもね…

★★★●●●●★★★

ちなみに、クリスマスの本には背表紙のてっぺんに金色のシールを貼っています。

「クリスマスのおはなし」に合わせて、こども図書室内を飾り付けしました。

廊下では、いつものヒツジさん(ぬいぐるみ)も赤鼻のトナカイさんに扮して、出迎えてくれますよ~!!

お待ちしています

図書 丸代

-

2023年10月20日

資料館レポ№26 新着図書 4冊入りました。

新着図書は、この4冊です。

1.『科学絵本』 パンダはどうしてパンダになったのか?』

方 盛国 著 技術評論社

2.『日本で会えるペンギン 全12種パーフェクトBOOK』

木村 悦子 著 グラフィック社

3.『マヌルネコ15の秘密』

南幅 俊輔 編 ライブ・パブリッシング

4.『王子動物園 フォトグランプリ2023 写真特集』

神戸新聞社

うち、一冊をご紹介します。

『科学絵本 パンダはどうしてパンダになったのか?』

表紙のかわいらしいジャイアントパンダの絵とは打って変わって、たくましいパンダの進化が語られます。

氷河期を生き残る戦略として、進化をとげる「改革派」のパンダたち。

あんなかわいらしい表情やしぐさで、まわりを笑顔にしてくれる姿の裏には、サバイバーとしての一面があることを思い出させてくれる絵本です。

ぜひ、図書室で手にとってご覧ください。

図書 丸代

-

2023年07月22日

資料館レポNo.25 ジャイアントパンダ「カンカン」の剥製がやってきました!

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、6月24日(土曜)から動物科学資料館の特別展示室において、特別展『「天津・神戸」友好都市50周年』を開催しています!

なんとあの有名なジャイアントパンダ「カンカン」の剥製が、特別ゲストとして多摩動物公園からやってきてくれました!

特別展の見どころはたくさんありますが、個人的に剥製好きな私にとっては、中国の野生動物たちの剥製が大集合したコーナーはなんとも迫力があって目がくぎづけになるほどかっこいいので、ぜひ見ていただきたいポイントです。

特別展は2023年6月24日(土曜)~8月15日(火曜)まで開催しています。

まだ見に来られていない方も、一度見に来てくださった方もぜひお越しください。

たくさんの剥製たちがみなさんをお待ちしています!

最後に、ブログを読んでくださった方に少しレアな情報をプレゼント。

実は…資料館出入口のガラストンネルのガラスは、ポートピア博覧会のパンダ館で実際に使われていたガラスを使用しているのです!

通るときは思い出してみてくださいね~!

収蔵子

-

2023年03月29日

資料館レポNo.24 剥製製作のうらばなし (※剥製の写真がでてきます。)

資料館には約330点の剥製のお宝が眠っています。

剥製は、剥製師さんに依頼をして作ってもらうこともあれば、資料館で作ることもあります。

そして剥製を作る場合、ほとんどが王子動物園で亡くなった動物たちに協力してもらっています。

そんな剥製製作を私は今回初挑戦したので、ここで紹介させていただきます!

剥製製作には種類がいろいろありますが、今回はキンカジューの皮だけを残した平たい剥製、その名も「フラットスキン」というものに挑戦しました。

実はこのキンカジュー(チビくん♂)は私が以前、王子動物園で飼育係をしていたときの担当動物でした。

掃除をしている最中でも邪魔しにくるようなとても人懐っこい性格で、ハチミツが大好物だったチビくん。

そんな光景を思い出しながら作るのはなかなか複雑でしたが…

アドバイスをいただきながら無事に剥製を作ることができました!

剥製に生まれ変わったチビくん、どうですか?

肉球も爪も綺麗に残すことができました。

私の初めての剥製製作に協力してくれたチビくんに感謝です。

生きものはいつか亡くなりますが、亡くなったあとも剥製という形でみなさんにまたひとつ学びを深めてもらう…剥製にはそんな意味や思いが込められています。

収蔵子

-

2023年03月01日

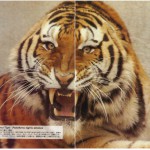

資料館レポ №23 『美しきハンターたち』サーナ(アムールトラ)

今回は、動物科学資料館 常設展 剥製コーナーで開催中の『美しきハンターたち』 で展示中のアムールトラ(サーナ)についてお話します。

実は、王子動物園は日本で初めて“アムールトラ”の飼育を行った動物園です。

サーナ(SERNUR)は1976年8月19日、アメリカのサンディエゴ動物園から2才で来園。翌年、メスの「ナディア(NADEIA)」(4才)が来て、その年の9月にはベビー誕生。日本初ということで繁殖賞をいただきました。

2頭は仲睦まじい夫婦で、ナディアが亡くなるまでの12年間で8回の出産で17頭が誕生し、うち9頭が育ちました。ナディアが亡くなった翌年 1989年にサーナは、16歳で亡くなりました。

育った仔たちの行く末を見てみましょう。

第1産1977.9.29 ロク♂ 1979 帯広動物園へ

第2産1978.6.4 ナナ♀ 148日生存/ハチ♂ 1979 旭川動物園へ/キュウ♂1979 京都市動物園へ

第3産1979.3.15 トコ♀ 1979 熊本動物園

第4産1979.7.20 トイチ♀ 74日生存

第5産1980.5.14 マミ♀ 1981 帯広動物園へ

第6産1981.10.31 トミ♀ 1985 東山動植物園へ/ トシ♀ 1982 多摩動物公園

第8産1982.11.3 十五郎♂ 王子動物園にて 1994.12.26死亡

名前は、最初の「ロク」は六甲山からとって「ロク」、その後はナナ・ハチ… 最後は十五郎(ジュウゴロウ)です。(マミーだけ法則はずれてますね。)

それぞれに、全国に旅立っていきました。

最後まで残った 十五郎

この写真に見覚えがある方、資料館によく来てくださってますね。 寅年のお正月、資料館の玄関に飾っていました。

絶滅危惧種となっているアムールトラ、サーナとナディアの子だくさんカップルにあやかって、ショウヘイ・レーニャ カップルが子宝に恵まれますように、仔どもたちの写真を何枚か貼っておきたいと思います。

※最後の写真、2頭しか仔が見えませんね。

残っていた写真のタイトルは「ナディアとナナ・ハチ・キュウ」なんですが…。

写真を撮った人には見える場所にいたのかもしれません。そのままのタイトルにしておきます。

<図書 丸代>

-

2022年10月01日

資料館レポNO.22 特別展「ジャイアントパンダは今…」~タンタンのふるさとからのメッセージ~開催中(3)

中国ジャイアント保護研究センターより提供していただいた貴重な写真とビデオを使用し、展示を企画いたしました。

今回で、3度目の紹介になります。

今回は中国ジャイアントパンダ保護研究センターで行われている保護活動について、提供していただいた写真を使って紹介します。

このセンターでは飼育下のジャイアントパンダの野生化訓練と野生復帰に関する研究に力を注いでいます。

2006年には、世界初、人工繁殖のジャイアントパンダ「祥祥」が野生に帰りました。まず、野生化訓練は

センター内のほぼ自然環境に近い環境で、人もできるだけ干渉しないようにして「母と仔」で体験的に生活させる訓練をします。

母親から木登りを教わる仔パンダ

徐々に野生化への訓練をしていきます。

訓練中の仔パンダに接触するときは、人の干渉をなるだけ避けるため、スタッフはパンダに変装します。

野生化訓練中の雪の中の「淘淘」

野生化訓練中の「淘淘」と「草草」 野生のタケノコを食べる

いよいよ自然へ放たれる「淘淘」

モニタリングと一連の技術を確立し、これまでに飼育下で繁殖した9頭のジャイアントパンダの野生復帰に成功しています。

また、野生で傷ついたり、弱ったパンダを助ける救護活動も行っており、治療をし、再び野生復帰を目指します。

車も入れないところを人力で運び出す現地の方々

この特別展によりタンタンのふるさとで行われているジャイアントパンダの最前線の保護活動の様子を知り、さらに野生のジャイアントパンダへの興味を広げていいただけば幸いです。

Norigoriチャン

-

2022年09月15日

資料館レポNo.20 特別展「ジャイアントパンダは今…」~タンタンのふるさとからのメッセージ~開催中(2)

前回は入口の中国ジャイアントパンダ保護研究センターで生まれた赤ちゃんパンダの写真コーナーの紹介で終わってしまいました。

今回は、このセンタ―でのジャイアントパンダの赤ちゃんの成長の様子を写真でご紹介します。

このセンターにたくさんのジャイアントパンダがいる理由は、

パンダの繁殖の課題、「発情が年1度のわずかな期間しかない」「自然交配での妊娠率が低い」「赤ちゃんの生存率が低い」を克服し、飼育下での繁殖に成功するようになったからです。

また、血統管理を強化し、遺伝学的分析に基づいて繁殖計画を立てるようになりました。

2017年 出生数が過去最多に(入口写真コーナーの背景にも使用)

1980年代初頭、このセンターには6頭しかいなかった飼育下のジャイアントパンダも今では356頭に増えています。

ではセンター提供のとっておきの展示中の写真をご覧ください。。

ジャイアントパンダの赤ちゃん 2日齢

ジャイアントパンダの赤ちゃん 1週間齢

人工哺育の場合、30日齢ごろまで哺育器内で過ごします。

双子や三つ子がうまれることもあります。

人工哺乳のようす(王子動物園に来園した王飼育員)

100日齢

飼育下のジャイアントパンダの中から適正な個体を選び、野生化訓練後、自然に戻すことにも挑戦しています。

次回はその野生化訓練の様子を紹介します。

Norigoriチャン

-

2022年08月17日

資料館レポNo.19 特別展「ジャイアントパンダは今…」タンタンのふるさとからのメッセージ 開催中!

中国ジャイアントパンダ保護研究センタ―から獣医師の成さんと飼育員の王さんの2名のジャイアントパンダの専門家を5月にお迎えし、アドバイスをいただきながら、日中協力しタンタンの健康管理に取り組んでいただきました。

中国ジャイアントパンダ保護研究センターは中国の公的機関で、ジャイアントパンダの保全に取り組んでいます。

成獣医師(左)と 王飼育員(右)

この専門家2名の滞在中(8月4日帰国)に急遽、講演会と特別展の開催が決まり、かなりハードなスケジュールでの準備となりました。

中国ジャイアント保護研究センターより提供していただいた貴重な写真とビデオを使用し、展示を企画いたしました。。

通訳の方のご協力もあり、何とか解説もつけることができました。

とにかくこのセンターにはジャイアントパンダでいっぱい。

見てください。日本では信じがたいこの光景。

ぬいぐるみではありませんよ。

人工授精、人工哺育などの技術の向上で毎年たくさんの赤ちゃんが生まれ、育つようになりました。

そして、この展示の入口にはこの写真を採用

2017年に生まれのジャイアントパンダが皆さんを迎えてくれます。

ここでまず記念写真をどうぞ

ちなみに資料館スタッフが試し撮り。

うーん。なかなかリアル!こんな感じでお楽しみください。

かつて展示で使った生後1か月の赤ちゃんパンダのぬいぐるみも活躍しています。

今回は入口の紹介で終わってしまいました。

次回は現地でのジャイアントアパンダの保護活動の最前線の様子を皆さんにお伝えしたいと思います。

Norigoriチャン

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

- Aちゃんのブログ (140)

- BambooBushのブログ (3)

- KYな人のブログ (11)

- Nのさえずり (9)

- ZiZi通信 (91)

- えんちょうさんぽ (80)

- おっちゃん日和 (6)

- お宝、発見 (51)

- じゅーいのしゅーい (141)

- その他 (11)

- そーかつ☆のブログ (73)

- ぶろぐのぐのブログ (12)

- まーくんのブログ (12)

- やん のブログ (8)

- オカンのブログ (166)

- ションのブログ (24)

- セツビのセ (161)

- パンダ館からこんにちは (6)

- 動物いろいろ (34)

- 動物専門員あおのブログ (16)

- 未分類 (53)

- 王子の獣医のブログ (7)

- 目指せ、動物園ボーイ (2)

- 知られざる運営の日常 (3)

- 資料館だより (102)

- 資料館レポ (28)