-

2022年02月19日

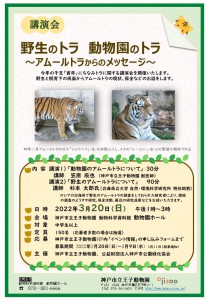

資料館レポNo.18 トラの講演会を開催します!

今年は寅年。

いつもなら、トラに因んだ干支展を特別展示室で開催しているところですが、昨年から引き続き、特別展示室では「ありがとうタンタン」展を開催中で、トラは少しパンダの陰に身を潜めている感じです。

せっかくの寅年、トラにももう少しスポットがあたってもいいのでは…

そこで 3月20日(日)にトラに関する講演会を開催することになりました。

トラのことを深く知り、トラを守るために何ができるかを考える機会にしていただけばと思います。

野生のトラは4000頭以下と言われ、絶滅の危機に瀕しています。

そんなトラを守るには、まずトラのことをよく知ることが大切です。

今回は野生のトラと動物園のトラの両方からのお話をします。

野生のトラについては杉本太郎先生(兵庫県立大)をお招きし、ロシアの沿海州で野生のアムールトラの調査をしておられた研究者により、現地の調査の様子や研究、保全活動、最近の研究成果などをお話いただきます。

また、王子動物園のトラの紹介や動物園でのアムールトラの現状を当園の笠原獣医からお話いたします。

昨年11月には、アムールトラのオス「ショウヘイ」が来園。

ショウヘイは現在、運動場へ出る練習をしているところです。

メスのレーニャとの間にはやく赤ちゃんができればと期待がふくらみます。

長く続いている不安定なコロナ禍の状況、無事に講演会ができることかどうか心配ですが、コロナ対策をして開催しますので、どうぞ、皆さん、参加応募待っています。

詳細、申し込みは、王子動物園HP→最新情報→イベント情報をご覧ください。

2月20日から受付開始。締め切りは3月9日まで(応募者多数の場合抽選)

待ってまーす。

Norigoriチャン

-

2021年12月01日

資料館レポ№17 動物科学資料館~みんなに愛され70年~

現在、王子動物園の北東側に位置する動物科学資料館は1987年3月にオープンしました。建築総床面積2,828㎡、平屋、総工費12億円 展示、図書室、休憩ホールのほか200人以上の収容能力のあるホールを兼ね備えるもので、屋上には六甲山系から神戸港まで見渡せ、ハンター住宅がローケーションにある庭園をもつ日本の動物園でも有数の施設です。

<資料館 オープン式典> <資料館 現在>

資料館が建っている場所はかつて旧関西学院中等部の校舎(3階建てレンガ造りのべ3,800㎡)がありました。この建物は立派な建築物でしたが、耐震化の問題があり、再利用ではなく、建て替えることになりました。記念として建物の赤レンガが休憩ホールの北側の壁面に埋め込まれています。

<旧関西学院中等部 全体像>※ハンター住宅が後方に見える

<旧関西学院中等部 部分>

資料館の役割は「教育普及の拠点とはく製や骨格標本の保存と活用」です。 図書室には、動物に関する図書は約1万2千冊、他の動物園の情報誌もそろえています。建物の東部分で少しわかりにくい場所にありますが、ぜひご利用ください。 「楽しく学ぶ」をコンセプトに教育支援事業を初め、様々な催しを行っています。大人も子供も動物を通じて自然環境を学べる場所にしていきたいと思っています。

<はく製展示室>

※現在の展示「歴史を彩ったはく製になった動物たち」

今回をもって、王子動物園の歴史をふりかえる「愛され続けて70年」のブログは終了します。動物園の再整備が始まり、王子動物園は次の80周年、100周年に向けて進み出しますが、次の愛される歴史になることを望んでいます。

SHIRYOUKAN

※ 写真をクリックすると大きくなります。

-

2021年11月16日

資料館レポ№16 亀井一成 飼育員~みんなに愛され70年~

動物園の飼育員といえば、今では動物好きの子供たちがなりたい上位にくる 仕事ですが、かつて、王子動物園にはこの人をテレビで見て目指したという人気の動物飼育員がいました。1951年の開園から1990年まで在籍された亀井一成さんです。東のカバ園長、西山登志雄(上野動物園のカバの飼育係を経て、1981年より東部動物公園の初代園長)、西の亀井一成と言われるほど日本では有名な飼育員でした。

亀井さんは1970年、80年代にテレビや講演会に頻繁に出演されて、動物園の魅力や動物のすばらしさを伝えるのがとても上手な方でした。とくに、聴衆を泣かせる話をする名人で、王子動物園の宣伝にも大きく貢献してくれました。

<諏訪子に乗る亀井さん(19歳)>

亀井さんの飼育の実績で取り上げられるのが、日本で初めてのチンパンジーの人工保育の成功です。以下50年史の記事からです。

「1963年、6月22日チンパンジーに待望の赤ちゃんが誕生した。しかし、母親の摩甲は子供を抱きかかえているが母乳を与えている様子がなく、母乳が出ないと判断し、亀井一成飼育員はなかなか離さない母親から子供を取り上げ、人工保育が始まった。しかし、前例がほとんどないため、小児科医に相談したり、外国の文献を調べたり、人用の人工乳を工夫して飲ませたり、おむつをさせたり、夜は自宅に連れ帰り一家総出で育児に専念した結果、立派に成長し、公募によりチェリーと命名された。」

<チェリーを抱っこした亀井さん>

退職後は、動物科学資料館で「こども動物相談」コーナーを開設して子供たちに豊富な経験をお話されていました。著書には「ゾウさんの遺言」「チンパンジー神ちゃんの日記」「亀井一成のなぜなぜどうぶつ相談室」など多数あります。動物科学資料館に置いていますので、ご覧ください。

<相談コーナーの亀井さん>

亀井さんは2010年にお亡くなりになっていますが、チンパンジーの「チェリー」も2014に51歳で亡くなりました。きっと天国で再会し仲良く過ごしていることでしょう。

SHIRYOUKAN

※写真はクリックすると大きくなります。

-

2021年11月01日

資料館レポ№15 希少動物の繁殖~みんなに愛され70年~

動物園が果たす大きな役割として「希少動物の繁殖」があります。自然豊かな地球上で長い年月をかけ、進化し、種の多様性が見られるようになった動植物が近年の人間の社会経済活動によって絶滅する種が急速に増えた現状があります。希少な野生動物を飼育し、一般の人に向け展示してみてもらうことで成り立っている動物園ですから動物園の存在意義を問われた際、世界の動物園は野生動物の繁殖や保護を第1の役割とした訳です。現在、日本の動物園では各園館が協力し、動物の貸し借り(ブリーディングローン)を活用し、繁殖に取り組んでいます。また、環境省と連携して日本の絶滅危惧種である「ツシマヤマネコ」や「ライチョウ」などの域外保全(野生個体を動物園で増やし、生息域に戻す)に一部の動物園が取り組んでいます。

<ジャイアントパンダ タンタン>

ジャイアントパンダは世界中で繁殖に取り組んでいる典型的な事例です。ジャイアントパンダは今では中国の四川省の山奥にのみ生息する動物ですが、その数は1600頭まで数を減らし、最も絶滅の危機にある動物とされていました。中国では、その生息環境の保護に力をいれるとともに、保護センターでの繁殖に力を注ぐようになりました。海外の動物園も共同繁殖研究という形でジャイアントパンダを借り受けて繁殖させ、中国に戻すという協力をするようになりました。王子動物園もその一員として参加しています。さらに、中国では、繁殖個体を若い時期から自然環境の中で育て、成獣になって野生で生活できるよう取り組んでいます。そのような努力もあり、生息数は1800頭を超え、絶滅の危険度ランクをIUCN(国際視線保護連合)が下げました。

<四川省 臥竜の保護研究センター>

王子動物園の動物の繁殖で大変な苦労したのは、アジアゾウ「ズゼ」の3回の出産ではないでしょうか。現在のペアのオスのマックとズゼはとても仲良しで相性も抜群でした。初めての妊娠は2002年でしたが、残念ながら死産となりました。無事出産できたのは2004年に誕生したメスゾウの「モモ」でした。日本でアジアゾウの出産は初めてで日本動物園水族館協会より繁殖賞を受賞しました。ところが、ズゼが授乳しなかったため、人工保育となり、生後8か月でボールで遊んでいる際に、前肢を骨折して寝たきりとなりました。床ずれ防止の寝返りや清拭を毎日行うなど手あつい看護の甲斐もなく、1歳で死亡しました。

<2004年に誕生した モモ>

次の出産は2007年、オスの「オウジ」が誕生しました。ズゼはまたしても授乳させてくれませんでした。前回、骨がもろかったという反省から外国からゾウ用のミルクを取り寄せ、人工保育を行いました。しかし、1歳過ぎて、前肢を骨折し、寝たきりになりました。タイに職員を派遣して看護の方法を調べてオウジ の世話を続けましたが、2012年、腸捻転が原因で亡くなりました。

<2007年に誕生したオウジ>

ゾウは本来、群れで生活する動物で、その中で先輩ゾウから様々なことを学習して生きるすべを身に着けます。「ズゼ」は幼くして母ゾウから離れ、その経験がありませんでした。今後、繁殖を成功するにはズゼが子育てを学習して自然保育することが必要と考えるようになりました。そして、4回目の妊娠をズゼがしたことが、判明し、群れで飼育していて、授乳中のメスいる千葉・市原ぞうの国へ妊娠安定期に移動することになりました。2014年、オスの「結希」が誕生しました。ズゼの群れでの学習を期待しましたが、授乳させることはできませんでした。市原にいた授乳中のメスゾウが乳母をしてくれ、過去2回のような骨の異常も見られず、乳兄弟の姉さんゾウと一緒にすくすくと育っています。

<結希の里帰り/向かって右が結希>

飼育下での繁殖は自然下とは異なる要素がいくつもあり、成功させるためにはこれらを1つ1つ解決していかなければなりません。失敗で得た知識や経験も糧にして、そのノウハウを将来につなげていく必要があるでしょう。

※写真はクリックすると大きくなります。

SHIRYOUKAN

-

2021年10月16日

資料館レポ№14 長寿動物~みんなに愛され70年~

最近発表された日本人の平均寿命は女性で87.74歳、男性で81.64歳でした。男女とも世界のトップクラスを維持しており、毎年伸びています。医療の発達、食生活の充実改善や運動など健康志向の高まりが大きな要因と考えられますが、さらには、大きな戦争や疫病がなかったことも要因だと思われます。来年の統計では世界的には新型コロナの影響が数値に反映されてくるのではないでしょうか。

さて、動物園で飼育されている動物も同じような要因から長寿化が進んでいます。王子動物園でも、日々、担当の飼育員が動物の状態を観察して健康状態を記録し、異常などを見つければ対応しています。また、専門の動物病院があり、獣医が常勤して検査や手術を行える体制を整えています。

<1980年完成 動物病院全景(当時)>

野生動物は犬や猫などのペット動物と比べると圧倒的に病気の調査事例、治療研究が少なく、獣医師は手探りの状態で動物を治療することが多かったようですが、今では、日本動物園水族館協会で研究会や報告会が活発に行われるようになり、動物園間の情報交換や応援などのネットワークも構築されるようになりました。世界の動物園等の情報もインターネットなどのネットワークを通じて、各段に入手しやすくなりました。しかし、動物園の動物は多様であり、飼育事例が少ないなど、まだまだ苦労することも多いようです。

次に長寿の要因として大きいのは、餌だと考えます。動物園の創成期には餌が十分入手できにくい時代で近隣の山から草を刈ってきて与えていたこともあったそうですが、今では卸売市場などから結構難しい条件を出しても肉魚野菜などを入荷してくれています。動物園という特殊な飼育下では本来の野生の動物の食べている餌が単純に良いとは限りません。運動量やビタミン、ミネラル不足も考慮して動物ごとのレシピを考えるなど栄養管理が必要です。トラやライオンなどの肉食獣で野生と同じように脂肪の多い餌を与えていれば、人間と同じような脂肪肝や生活習慣病になってしまいます。

動物科学資料館では王子で与えている餌の見本を展示していますので、ぜひご覧ください。

<資料館常設展示 アニマルレストラン>

王子動物園の長寿の代表として挙がるのは、アジアゾウの諏訪子さんとチンパンジーのジョニーさんでしょう。ともに、後年は動物園で飼育される最高齢動物として長年、君臨していました。

<諏訪子60歳(2003年当時)>

諏訪子は 1950年9月28日に7歳でタイのバンコクからやってきて、王子動物園開園以来いる唯一の動物でシンボル的な存在でした。2008年に亡くなり、お別れ会をした際には、多くの方に集まっていただけました。

性格は温厚で、飼育員にもよく慣れていて、敬老の日のイベントでは参加者がリンゴをあげると鼻で上手に受け取る様子は王子の秋の風物詩になっていました。

次はジョニーです。チンパンジーの群れのボスとして長年まとめ役を担っていました。繁殖にも貢献してくれ、国内初の人工保育で飼育員の亀井さんが育てたことでも有名なチェリーをはじめ、8頭の子供をつくりました。2019年に老衰で亡くなるまで64年間王子動物園にいました。野生個体で生まれたので、年令は不明ですが、推定69歳、この年齢は世界の動物園の中でも1,2位ではないでしょうか。

<ジョニー65歳(2015年敬老の日)>

これからも、動物のQOL(クオリティーオブライフ)を高めて、飼育されている動物たちにますます長生きしてもらうことが希少動物を守る役割の観点や展示動物を確保していくことからも重要になってきています。そのためには、飼育員や獣医師の日々のたゆまぬ努力が求められています。

SHIRYOUKAN

※写真はクリックすると大きくなります。

-

2021年10月01日

資料館レポ№13 ジャイアントパンダ日中共同飼育繁殖研究~みんなに愛され70年~

ジャイアントパンダについては、神戸で1981年に開催されたポートピア81で飼育実績があり、金絲猴(きんしこう)をはじめ、中国との長年にわたる動物交流を行ってきたことを基盤に、神戸市では1993年から中国側と正式にジャイアントパンダの共同繁殖研究の協議を続けてきました。1995年の阪神・淡路大震災に発生により一時中断はしましたが、改めて、1998年に神戸市より申し入れを行いました。

同年、7月に天津市との友好締結25周年記念事業のため、中国を訪問した当時の笹山市長が北京で中国側幹部に「震災復興に取り組んでいる神戸市民、特に子供のために、神戸でのパンダの共同研究をお願いしたい」と要望し、1999年、5月に共同研究意向書を締結し、パンダの来園が実現することとなりました。

<パンダ搬入>

飼育員の中国での飼育研修や迎え入れるための獣舎整備を行い、ワシントン条約の許可の手続きを踏み、2000年7月16日、王子動物園に雄雌2頭のジャイアントパンダが中国四川省臥龍の保護研究センターよりやってきました。10年間の研究期間とその後5年間を2回延長し、現在に至っています。

<パンダ館を行列が囲む>

2000年来園当時の神戸はパンダの歓迎ムードが最高潮で、市バスや電車もパンダデザイン、パンダ音頭がつくられたり、パンダ関連の商品開発などジャイアントパンダ一色でした。7月28日、パンダ館がオープンし、一般公開の1時間前から行列ができ、その長さは300メートルもあったと記録されています。その後も、連日多くの入園者が列を作り、2000年度の入園者数は198万人を記録し、今も王子動物園の入園者記録となっています。

2頭のジャイアントパンダは「コウコウ」と「タンタン」と命名され、中国から毎年、飼育員や専門家を招き、共同の飼育繁殖研究が進められてきました。

<タンタン><コウコウ> ※来園当時

2世誕生に向けた繁殖の試みが続けられましたが、自然交配が成功せず、2003年より人工受精での取り組みとなりました。5年の努力が実り、2007年に初の妊娠に成功するも死産という結果に 翌年には待望の赤ちゃんが誕生するも残念ながら4日目に死亡しました。原因は授乳不足と考えられました。 繁殖成功という結果は得られていませんが、この間様々な研究の結果から知見を得ることはできました。ジャイアントパンダは発情期が年に3日ほどしかないもともと繁殖が困難な動物ですが、人工繁殖の場合、この適期を正確に見つけることが大変重要となってきます。そのため、排卵日とその前後数日間しかない繁殖に適したタイミングを見極めるため、尿からの性ホルモンを分析する様々な方法を開発し、さらに、詳細な行動観察、膣細胞診断等の研究と併せて排卵日の推定が行えるようになりました。今後、繁殖研究が再開されれば、成功の確率は格段に高まっていると考えられます。

<赤ちゃんをくわえて…抱きかかえる>

現在、日中共同繁殖研究期間が終了し、「タンタン」が中国四川省に里帰りすることが決まっていますが、この高齢になるまで、21年間、王子動物園で暮らし、来園者や市民のアイドルであり続け、愛されてきました。感謝でいっぱいです。今、動物科学資料館では「タンタン」の特別展を継続実施中です。この歴史を今一度振り返り、タンタンへの思いを新たにしていただければと思っています。

SHIRYOKAN

※写真はクリックすると大きくなります。

-

2021年09月16日

資料館レポ№12 阪神淡路大震災~みんなに愛され70年~

1995年1月17日午前5時46分、神戸市を中心とする兵庫県南部地方にマグニチュード7.3、最大震度7の非常に強い都市直下型の地震が発生しました。死者6,434名、負傷者43,792名、ビルの倒壊、火災や電気、ガス、水道などライフラインの長期のストップなどの大惨事でした。

<倒壊した阪神高速道路>

では、その時の王子動物園の様子はどうだったのでしょうか。これは50年史に詳しく書かれています。

まず動物たちの様子です。

〇最初に飼育員が動物園にたどり着いたのが、午前6時30分。

動物が脱走していないか確認、やがてあいついで到着した飼育員や獣医師と手分けして動物が全員無事であることを確認した。

〇人間同様、動物たちにとってもこの地震は非常に驚きであった。

アジアゾウの「諏訪子」はキュキュとしきりに鳴いていた。

カバの「茶目子」はずっとプールに潜り、出てこない。

コアラは止まり木の上で、緊張した姿勢をとっていた。など

しかし、動物たちに大したけがもなく、普段の様子の動物が大半でした。動物舎は平屋建てで、動物が壊して脱走できないよう頑丈な造りだったで、古くても大丈夫でした。フラミンゴ池のプールに亀裂が入り、水が抜けてしまったことや動物科学資料館の展示物や剥製標本が一部壊れたなどの被害はありました。

その当時、動物が震災を予知する行動をとっていたのではないかという問い合わせが動物園にたくさん寄せられ、大学等でそのような研究もされたようですが、明確な予知行動は証明されませんでした。

大変だったのは、その後の動物の飼育です。ライフラインがストップしたため、動物の暖房、給水や清掃の水の確保に苦労したと記録されています。

〇爬虫類はガスによる給湯式の暖房であったため、ガスが復旧するまでプールを温めることができなかった。

ワニ類は温度が低下すると水の底に沈み、窒息死する恐れもあるため、飼育員はワニやニシキヘビの室内をファンヒーターで暖めるとともにワニの口にロープをかけて水面上引き上げるなどの対応をガスが復旧する2月23日まで実施した。

〇水は井戸水を利用したが、くみ上げて運ぶ作業は重労働であった。水道が復旧する1月30日まで続いた。

<他動物園からの救援物資>

震災で高速道路が不通、一般道が大渋滞でしたので、動物のえさの調達に不安があり、とくに、コアラの唯一のえさとなるユーカリに関しては、鹿児島や岡山から搬送されてくるので、入荷困難な場合は天王寺動物園にコアラを一時預けることも要請していました。しかし、1月19日からユーカリが到着し始め、窮地を脱しました。

肉、魚、野菜や果物といったエサは中央卸売市場より運んでもらっていましたが、道路事情が悪く、仕入れに苦労をしていた際、20日には京都市動物園より応援物資としてこれらが届けられました。その後も全国の動物園より応援の申し出がありました。

日本動物園水族園協会では、この震災を機会に、災害などで困っている動物園、水族園があったときには、地域ブロックで助け合うシステムをつくり、緊急時に対応しています。

<園内の自衛隊のようす>

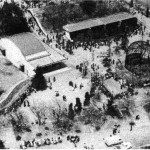

王子動物園は震災発生後、3月23日の春分の日に再開するまで、65日間休園しました。その間、動物園内は災害支援に来てくれた自衛隊の基地として活用されました。動物科学資料館は一時、避難所や遺体安置所となり、職員はその対応業務にも従事しました。

現在、異常気象が頻発し、地震もいつどこで起こるかわからない時代になりました。王子動物園の再整備計画にあたっては、緊急事態への対応、特に、「お客さんをいかに安全に避難させるか」「動物の安全をいかに守るか」といった観点も十分加味する必要があるでしょう。

SIRYOKAN

※写真はクリックすると大きくなります。

-

2021年09月03日

資料館レポNo.11 夏休み動物のからだ探検隊開催

今年もコロナ禍で、大人数で行われる教室、イベントは中止になりましたが、コロナ禍でもなんとか教室が行えないかと、少人数の教室を開催いたしました。

この教室は2回目で、動物園教育、環境教育の研究者である松本朱実先生(近畿大学)にご協力いただき、教室のプログラムをデザインし実施しています。

資料館にあるいろいろな標本を利用し、参加者が自ら探求して学ぶことを目標にしています。

今回は「焼き鳥から見えてくる鳥のひみつ」をテーマに、小学校4年生から6年生の8名の方に参加していただきました。。

まずは焼き鳥を食べて?もらおうと、紙で作った焼き鳥を配り、

配られた焼き鳥の部位をあてるクイズから

みんな緊張気味。手羽先、手羽元、むね肉、もも肉、いつもニワトリのどこを食べているかわかるかな? クイズは意に反していまいちもりあがりませんでした。

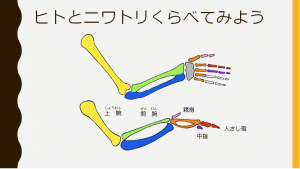

さて、次は骨ならべ。ニワトリの手羽元、手羽先、骨はどうなっているのかな。

資料館職員が作ったニワトリのつばさの標本をならべてもらいました。当然、周りの肉は無駄にせず職員がいただきました。うーん、翼の先の方がむずかしな~自ら考えることを大切にしている教室。まちがってもいいので、楽しんで並べてもらいました。

ヒトと比べるとわかりやすい。小型の人骨模型は結構役に立ちます。 鳥って、指が3本しかなかったんだ。 発見しましたね。

次は動物園にいる鳥の骨ならべだよ。

タンチョウは大きいけど、ニワトリとよくにているので簡単にならべることができました。すばらしい

フラミンゴも見てみようか。やはりニワトリとにているね。

次は生きたニワトリを観察しよう。

いつもはふれあいコーナーで、ふれあいスタッフとともに資料館まで出張してくれました。

名古屋種のなごやんくんはみんなにに翼を見せてくれました。

カツラチャボのりんごちゃんは飛べるかな?の実験に協力。

生きたニワトリを、間近に観察できました。

次は飛べる鳥の翼のはく製を観察。

先ほど並べたフラミンゴの骨を翼にあてて、納得する子どもたち。

シロフクロウの羽の先に注目していた方もいました。

最後に当園最大級の鳥の骨格標本、ダチョウ。ダチョウのムネの骨には出っ張りがないことに気づきました。

参加者の皆さんは最初は緊張気味だったけれど、終わるころにはいろいろな発見をしたことを目を輝かせながら、語ってくれました。

鳥はなぜとべるのかを発表し、意見を共有し合いました。

松本先生(右)、いろいろご協力ありがとうございました。

今回はニワトリの骨格から鳥の飛べるひみつをさぐるとともに、食としてのニワトリの存在を自然とどうつながっているのかを考えてもらうことも目標としていました。

目標を達成できたかどうかを評価し、次につなげていきたいと思います。

Norigoriチャン

-

2021年09月01日

資料館レポ№10 獣舎の整備~みんなに愛され70年~

1951年に、たった8カ月の突貫工事で開園した王子動物園でしたが、獣舎は十分ではなく、仮設や移動式の檻に入れて展示せざるを得ませんでした。動物にとっても狭い場所に閉じ込められる状況は良いものではありませんでした。その後、次々と獣舎の整備が続けられます。特に、70年代80年代は神戸市がニュータウン開発と湾岸の埋め立てで都市経営の優等生とされ、黒字を動物園の整備に投資できた活気のある時代でした。

1955年ころの東園

1978年に完成した放養式動物舎は老朽化した野外劇場を取り壊してその跡地に建設されたものです。狭い檻から動物を開放するというコンセプトから広い運動場を備え、2階から運動場を観覧し、1Fは動物の寝室にするなど狭い敷地を有効利用したアイデア獣舎でした。現在は、チンパンジーやオランウータンなどを飼育していますが、当時はトラ、ライオンやクマが飼育されていました。

完成当時の放養式猛獣舎

次いで登場したのは、1979年に完成した太陽の動物舎で爬虫類と夜行性の動物を飼育しています。中央に熱帯植物の温室を配し、ガラス越しに見るワニやヘビの生態的背景に配慮し、夜行性動物エリアでは出入り口を洞窟にして観覧通路に窓もなく、展示室を昼間はブルーライトで薄暗く、夜は昼光色の照明で昼夜逆転して、夜行性の動物の行動を昼間に見やすくする工夫がされています。

太陽の動物舎完成式写真

旧式な獣舎を見やすく、さらに系統的な展示にそろえていくため、その後も再整備計画が立てられ、実行されていきます。阪神淡路大震災前の最後の大きな獣舎整備は1994年に完成したアシカ池、ホッキョクグマ舎です。特徴は当時では最先端であった大型アクリル板を設置し、水中の動物たちの生態を近くで観察でき、広い運動スペースを四方から観察できるように工夫がされていることでした。また、ホッキョクグマの運動場はカナダのハドソン湾沿岸の情景を再現したもので、朽ちた木、岩場、5mの高さから流れる滝などアメリカの専門会社へ委託して建設されたものでした。

ホッキョクグマ運動場

再整備が急ピッチで進んでいた王子動物園ですが、1995年に発生した阪神・淡路大震災以降、王子動物園の残された老朽化した獣舎の再整備のスピードは弱まります。現在も、まだ、ゾウ舎やサイ舎など1950年代に建てられた獣舎が残っています。

※ 写真はクリックすると大きくなります。

SHIRYOKAN

-

2021年08月16日

資料館レポ№9 国際動物交流~みんなに愛され70周年~

王子動物園は神戸市の友好都市との動物交換を通じた友好親善を昔から積極的に行ってきました。動物交流という手法は政治的な背景も少なく、都市の住民にも温かく迎えられる国際交流としては効果的な方法でした.

神戸市が最初に外国と友好都市関係を結んだのは1957年11月のアメリカシアトル市でした。王子動物園ではこれを機会にシアトルの動物園と動物交流により親善を深めることになりました。神戸市からはチョウセンシマリス20頭、シアトルからはカナダヤマアラシのペア1対が送られました。これが第1号となり、国際動物交流は1970年、80年代に活発に行われることとなります。

最も多くの動物交流があったのは中国の天津動物園です。1976年から1990年代はじめまで毎年のように行われました。天津から来た主な動物としては、マヌルネコ、レッサーパンダ、ウンピョウ、オオヤマネコ、ウマグマ、アムール虎、タンチョウ、ミミキジ、カカバなど 神戸から行った主な動物は、マサイキリン、カバ、クロヒョウ、アカカンガルー、チンパンジー、ワオキツネザル、フラミンゴ、ベニコンゴウインコなど。

遊具で遊ぶ2頭のパンダと観客 /

(左)「寨寨(サイサイ)」と(右)「蓉蓉(ロンロン)」

ジャイアントパンダは1981年のポートピア博覧会開催中の6か月間借り受けという形でペアが神戸に来ています。この頃まで、中国は展示目的でも貸し出しを行っていました。さらに、神戸市で1985年に行われたユニバーシアード大会に併せて神戸市総合運動公園約3か月開催されたグリーンエキスポ85には目玉として、中国から孫悟空のモデルといわれている珍獣の金絲猴(キンシコウ)が出展されました。

これらの動物は中国では国家第1級保護動物に指定され、国外への搬出については当時から国家の許可が必要で、天津と神戸との強い交流の絆により、天津側から強い働きかけが中国政府にあったと記録されています。

金絲猴(キンシコウ)引渡式 /

(左)「金金(チンチン)と(右)「菲菲(フェイフェイ)

1991年に王子動物園では、動物とこどもの国のゾーンを整備するにあたり、その中核としてコアラを飼育することになりました。国内では8番目(現在では、7園で飼育)でした。神戸市の友好都市であるオーストラリアのブリスベン市には動物園がないため、形はブリスベンからのプレゼントでしたが、実際は政府公認のゴールドコーストのカランビン野鳥園との交渉となり、コアラ舎の施設、ユーカリの栽培方法や飼育方法などの現地調査を経て、許可されました。そして、同年の9月13日にオス1頭、雌2頭が来園し、コアラの飼育が始まりました。

現在では、ジャイアントパンダと並ぶ王子を代表する動物となっています。

到着したコアラの検査 /「MGジュニア」オス

かつて、動物園では動物商を通じて野生動物を野生から導入したり、捕鯨船が南極からペンギンを捕獲して動物園へ渡したりすることなどが行われていました。しかし、野生保護の観点からワシントン条約が締結されるようになり、厳しい規制や監視が世界で行われ、また、動物園は野生動物をつれてきて野生数を減らしているという世論の批判もあって、世界の動物園は希少な動物を保護し、繁殖し、人々を教育していく立場であることを前面に掲げて生き残る道を選択しました。現在では動物園内での繁殖や移動により動物園のほとんどの展示動物は維持されています。 そのような中、動物園間の動物交流、特に海外との動物交流は生物の多様性や種の保存を維持していく観点から非常に重要になってきています。

※写真はクリックすると大きくなります※

SHIRYOKAN

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

- Aちゃんのブログ (140)

- BambooBushのブログ (3)

- KYな人のブログ (11)

- Nのさえずり (9)

- ZiZi通信 (91)

- えんちょうさんぽ (80)

- おっちゃん日和 (6)

- お宝、発見 (51)

- じゅーいのしゅーい (141)

- その他 (11)

- そーかつ☆のブログ (73)

- ぶろぐのぐのブログ (12)

- まーくんのブログ (12)

- やん のブログ (8)

- オカンのブログ (166)

- ションのブログ (24)

- セツビのセ (161)

- パンダ館からこんにちは (6)

- 動物いろいろ (34)

- 動物専門員あおのブログ (16)

- 未分類 (53)

- 王子の獣医のブログ (7)

- 目指せ、動物園ボーイ (2)

- 知られざる運営の日常 (3)

- 資料館だより (102)

- 資料館レポ (28)